年が明けたら1月2日3日は「箱根駅伝」を観る!という方も多いのではないでしょうか?

かく言うあーしゃん家もあーしゃんの祖父(私の父)がマラソン好きのため、「箱根駅伝」はもちろんありとあらゆるマラソンもの(?)は見せられてきました。そしてあーしゃんママは「箱根駅伝」常連校の某大学の出身であることもあり、やはり正月といえば駅伝、駅伝といえば箱根なのでございます。

駅伝誕生

時をさかのぼること105年前

1912年5月〜7月、明治の時代が終わろうという頃

スウェーデンのストックホルムでオリンピックが開催されました。

我が国が初めてオリンピックに参加したのもこの大会です。

その時の代表選手の一人金栗四三(かなぐり しそう)が帰国して、世界に通用する長距離ランナーの育成を誓い、5年後の1919年に実現したのが日本で初めての駅伝「東海道駅伝」でした。

京都と東京間516kmを23区間に分け、3日間を通して行われたこの大会は大成功のうちに幕を閉じたのです。

ちなみに駅伝は英語でも「ekiden」です。

というのも長距離をリレーでつなぐ、このマラソンの形態は日本発なんですね。

個人のちからだけでなく、チームの連帯意識や団結力などが勝負を決めるこの独特なスタイルは今では全世界で愛されています。

スポンサーリンク

箱根駅伝の始まったきっかけ

さて、その金栗四三さん。東京高等師範学校教授 野口源三郎や明治大学 沢田英一らと共に、アメリカ大陸継走による横断を計画し、そのための選考会に参加するよう多くの学校(大学や師範学校、旧制専門学校)に呼びかけたそうです。

ところが、駅伝をつなぐための長距離選手を10人も用意できないところばかりで、結局第一回は、言い出しっぺの東京高等師範学校(現・筑波大学)と明治大学に早稲田、慶応の2校を加えた4校のみで開催となりました。

これが「箱根駅伝」の始まりです。

出場校が関東勢だけの理由

テレビ放送の影響で全国大会のように思いがちですが、実は「箱根駅伝」は関東学生陸上競技連盟主催の地方大会にすぎません。

関西の地方大会に関東勢が出場できないのと同様、関東の地方大会には関東の大学しか出場できないんですよね。出場校が関東勢ばかりなのは、実はそれだけのことなのです。

ちなみにですが

10位以内に入ることで「出雲駅伝」への出場権が

3位以内に入ることで「全日本大学駅伝」への出場権が得られます。

といったことからも「箱根駅伝」が前述のふたつよりも格下の大会であることがわかりますね。

では、なぜここまで「箱根駅伝」が人気なのかといえば、

日本のこころ富士山を望むコースであること

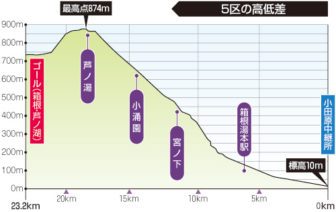

起伏に富んだコースによって毎回ドラマが生まれるから

そんなところに理由があるのではないでしょうか。

今年もドラマに期待&後輩たち応援しています♪